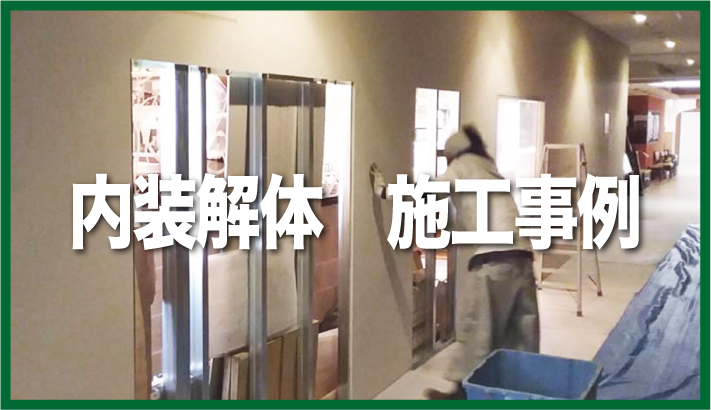

マンションの内装リノベーション解体の発注の流れと施工事例を紹介【解体業者が解説】

2025/06/27更新

<解体業者が教える3つのポイント>

・都心の高級マンションの内装解体を事例で解説

・通常のマンション内装解体と異なるポイントを説明

・実際の撤去作業を画像付きでご紹介

目次

1.1 賃貸借契約書の確認(スケルトンなのか原状回復なのか)

2 内装解体の発注する業者を選ぶのに知っておいた方がいいこと

3 内装解体中に発生する可能性として知っておいた方がいいこと

事前に準備・確認しておいた方がいいこと

こんにちは!

もし、店舗やテナントの内装解体をすることになった場合、ほとんどの方が初めてのことなので、何を準備して、何に気をつければいいかわからないかと思います。

そんな気をつけるべきポイントを内装解体業者の目線から解説していきたいと思います!

賃貸借契約書の確認(スケルトンなのか原状回復なのか)

内装解体の場合、原状回復義務の範囲を明確にしておくことが非常に重要です。

どこまで解体が必要か、どこは残すべきか、賃貸借契約書や特約事項を細かく確認する、またはオーナーさんや管理会社と話し合って確認してみましょう。

スケルトン解体

「スケルトン」という躯体のみの状態に戻すことを言います。要は、内装は何も残っていないまっさらな状態にすることです。

解体業者目線ですと、お客様からのお問い合わせで、よく「スケルトン解体をお願いします」とご連絡をいただきます。

しかし、よくよく打ち合わせしてみると、実は残す箇所があったり、壊してほしくない箇所があったりすることはとても多いので、施工範囲の認識を合わせることは大事です。

居抜き状態での引き渡し

契約書に、次のテナントがそのまま使える「居抜き」の状態での引き渡しが可能かどうか、またはオーナーさんとの話し合いの中で確認してみてください。

この場合は、部分的な解体で済むケースや、什器の一部撤去で済むので、解体費用がとても抑えられる、またはそもそも内装解体業者に発注する必要がないケースも多いです。

特定の設備の残置

オーナーさんや管理会社の意向で、特定の設備(エアコン、排気ダクトの一部など)を残す必要があるのか確認してください。

テナントの返却では、借主側はスケルトンで返すという認識で、一方で、オーナーは次に入居するテナントのために、エアコンは残して欲しい、ここの棚は残してほしいなどあって、認識の不一致が起きやすいので、注意が必要です。

契約不適合

もし賃貸契約書の内容と異なる状態で引き渡してしまうと、オーナーさんから損害賠償や原状回復を請求される可能性がありますので、事前に契約書の内容をよく確認してください。

図面や設計図の有無

実際に、内装解体お見積もりを依頼する業者さんに、図面や設計図のコピーを渡せると、スムーズに進みます。

構造、設備(電気、ガス、水道、空調、換気など)、配管の位置を把握し、どこまで解体して良いか、残すべきものがあるかを確認します。特に、共有部分や躯体に関わる部分は慎重に判断が必要です。

A工事・B工事・C工事の区分

A工事

建物のオーナーさんが発注・費用負担する内装解体工事のことを言います。

B工事

テナントが希望し、オーナーが発注する工事で、費用はテナントが負担する工事のことを言います。

エアコンや防災設備など、ビル全体の設備に関わる部分が多いです。オーナーさん指定の内装業者になることもあり、テナントさんご自身で工事業者を探したり、相見積もりができないことが多いです。

C工事

テナントが発注・費用負担する工事のことです。

主に、内装の撤去などがこれに該当し、発注者が自由に業者を選べるのが一般的です。

ご自身が発注する内装の解体がどの工事区分に該当するかを契約書で確認し、オーナーや管理会社と認識をすり合わせましょう。

内装解体の発注する業者を選ぶのに知っておいた方がいいこと

内装の解体業者と言えど、マンションのリノベーションだけをやっている業者、飲食店をメインにやっている業者、事務所の原状回復をやっている業者など、得意・不得意が分かれることがあります。

例えば、飲食店の内装解体は、一般的内装の解体とは異なる専門知識が必要で、特に厨房設備の撤去や給排水・ガス配管の処理には専門性が求められます。また、繁華街での解体作業と搬出作業になることが多いので、周辺への細やかな気遣いができるかは大事になります。

できるだけ、実績が豊富で、ご自身が希望される業種の解体経験がある業者を選びましょう。

複数の業者からの相見積もり(立会い必須)

複数の業者から見積もりを取り、費用だけでなく、作業内容、工期、安全対策、産業廃棄物の処理方法なども比較検討しましょう。

必ず解体業者に現地調査に来てもらい、解体範囲、残置物、設備の状況などを一緒に確認しましょう。できれば、オーナーや管理会社も交えて三者で確認し、工事をする際には契約書など書面に残すとトラブルを避けられます。

見積り費用が安すぎる業者には注意すること

最近では、外国人の業者さんも増えてきていて、びっくりするような安い見積もり価格を提示する業者さんも中には出てきました。

その場合は、見積もりの内容を細かく聞いて、適切な産廃処理をするのか、適切な施工計画に基づいているのか確認してください。

あまりに見積りが安い場合は、短期での工事で、かなり荒い施工となってしまって、騒音、粉塵、水漏れなどで予期せぬ近隣トラブルに巻き込まれる可能性が高くなってしまいます。

また、見積もり担当は日本人でも、工事担当は全員外国人だと現場でトラブルが発生した際に、日本語でのコミュニケーションができないケースもありますので、ご注意ください。

許可と保険の確認

建設業許可(解体工事業)

解体工事を行うために必要な許可になります。依頼する業者が許可を持っているか確認してください。

産業廃棄物収集運搬業許可

解体で発生した産業廃棄物を適切に処理するために必要です。

これらの許認可がない業者は、不法投棄などのトラブルに繋がる可能性があるので避けるべきです。また、万が一、工事中に事故が発生した場合に備え、損害賠償保険に加入しているか確認しましょう。

内装解体中に発生する可能性で知っておいた方がいいこと

施工範囲の不一致から来る不必要な部分の解体

前述の通り、内装解体では、施工範囲の不一致から来るトラブルが最も多くなります。事前に、テナントさん、オーナーさん、解体業者の中で施工範囲を一致させてから工事を始めましょう。

近隣からのクレームの発生の可能性

解体工事は騒音や振動、粉塵を伴います。

事前に近隣住民へ工事期間、作業時間、内容について説明し、理解を得ておくことがトラブル防止に繋がります。挨拶文の作成や配布など、解体業者が実施するのか、ご確認ください。

クレームが発生することで工期が伸びる可能性

クレームが発生してしまうと、作業時間が限られてしまったり、作業できる工具が限定されてしまい、工期に遅れが発生することが考えられます。

期間には余裕を持って、工事の発注をするように、心がけてください。

それでは、内装解体で知っておきたい一般的な知識をここまでにして、ここからは実際に、リプロで解体を行なった事例で紹介していきたいと思います!

マンション内装のリノベーション解体費用

運営していた店舗を閉店・移転するにあたって、内装を撤去しなければならなくなってしまった・・。

でも、内装解体工事の費用ってどのくらいなのだろう?まずは、費用が気になりますよね?

ところが、、実際にこれまで2,500件の内装解体をおこなってきた弊社に言わせると、、

内装解体工事の費用の相場はあってないようなものなのです。

というのも、撤去範囲・作業内容・産廃の種類によって、金額が大きく変動してしまうからです。

<内装の解体費用の相場>

撤去範囲・作業内容・産廃の種類によって、金額は大きく変わるため、相場と呼べるものはないと考えた方がいい

例えば、RC造の建物でスケルトン解体と言われれば、天井・壁・床の躯体コンクリートを表すまで内装材を撤去します。

しかし、同じスケルトン解体であっても、内装の状況によって作業内容・産廃の種類が異なってきます。

事務所として使用されていたのか、飲食店を運営されていたのか、それともマッサージ店なのか?

事務所であれば内装はシンプルなケースが多いので費用が抑えられる場合が多いですし、飲食店等はやはり凝った内装が多いので、間仕切り壁をどこまで取るのか、残すのかによって金額は全く異なります。

また、産廃の搬出に関しても費用に大きく影響があります。

解体材の搬出をエレベーターを利用できるのか、それとも階段で下ろさないといけないのか。

はたまた、内装解体の現場に産廃トラックを横付けできるのか、近くのコインパーキングに駐車して小運搬しないといけないのか。

これらの要因によって、かかる金額は数十万から、施工範囲が広いと100万円単位で変わってきてしまいます。

となってしまうと、相場って言えないのはご理解いただけるかと思います笑

ですので、内装解体は特にオーナー様または、借主様との現場での施工範囲の確認作業が非常に大事になります。

<内装解体の施工範囲の確認>

相場と呼べるものがない分だけ、内装の解体は施工範囲の事前打ち合わせが大切。トラブルを未然に防ぐために、弊社では事前の打ち合わせを必須にさせていただいています。

今回は、実際に弊社にお問い合わせいただいた、マンションの内装解体工事の流れをご紹介していきたいと思います。

内装リノベーション解体の解体業者のこだわり

内装の解体なんて、結局解体されてまっさらな状態になるんだったら、どこに頼んでも一緒でしょ?

と、思われてとにかく安い業者さんをお探しの方、気をつけてください。

内装解体でも結構トラブルが起こり得ます。

今回は、解体業者が内装リノベーションの解体工事をする際に、トラブルが起きないように、どこに気を使って解体作業をしているのかご紹介していきます。

発注者様・管理会社さんとのコミュニケーション

発注者様の意図を100%くみ取れているか

一番多いのが、、、

壊さなくていいところまで壊してしまったトラブル

です。これは結構起こり得ます。

よく内装の解体ですと、お見積りなどでお客様からお電話をいただくとき、「スケルトン解体をお願いします。」と、ご依頼いただくことが多いです。

ですが、多くはリノベーションが前提になりますので、本当に何もない状態のスケルトンにするというよりも、、、

この壁は残してほしい

水回りの配管はそのままにしてほしい

エアコンは撤去するけど、冷媒管は残してほしい

などなど。

発注者様側からすると、結構残してほしい箇所があったりするものです。ですが、解体業者がスケルトンにしてほしいと依頼をそのまま受けると、全て撤去されたまっさらな状態にしてしまうものです。

実はこのようなことは、発注者様とのコミュケーション不足から、意図しない状態での引き渡しになってしまうことも起こり得ます。

最近では、解体業界の作業員に日本語があまり得意ではない外国籍の方も増えてきました。

この辺り、発注者様の意図したコミュニケーションが本当に解体業者と取れているのか、事前に把握をしていただくのをオススメします。

管理会社さんの意向をしっかりくみ取れているか

マンションやビルの管理会社さんの意向も非常に大事です。

マンションごと、ビルごとに内装工事をする際のルールが異なることがあります。

養生の方法、産廃の搬出経路、作業可能な時間帯、駐車可能な場所など、事前に管理会社さんと解体業者がコミュニケーションをしっかり取って、管理会社さんの意向に沿って工事を行うことができるかどうか、チェックしてみてください。

搬出経路の住民の方とのトラブル未然防止

内装を解体した時に発生した解体材の搬出経路と養生を、しっかりとっているかどうかも大事です。

使ってはいけないエレベーターを使用して搬出してしまい、住民の方からクレームが来てしまった

養生がしっかり貼れていなく、解体材を廊下に落として傷をつけてしまった

マンションの一室といえど、大きな木質ボードや、木くず、水回りのコンクリガラなど大量に発生します。もしもの時に、事前準備を行える業者かどうか発注前にチェックしてみてください。

近隣住居の方からの騒音のクレーム

内装の解体で多いのが、隣または上下の住戸からのクレームです。

それもそのはず。

マンションやビルの室内の中で、電動工具やはつり作業の大きな音を出しながらの作業になるからです。マンションでは多くに方が住まわれていて、ピアノの音や、子供が走った音でも気になる方もいらっしゃいます。

その中で、数日間にかけて大きな音を出しながら工事を行なっていくのですから、解体業者が工事に当たって騒音対策を行うのか、事前に近隣の方にご挨拶を行なうのか、事前の確認をお勧めします。

<内装解体でトラブルを未然に防ぐ3つのポイント>

・発注者様・管理会社さんとのコミュニケーションを密にとっているか

・搬出経路の確認・養生をしっかり行なっているか

・近隣住居からの騒音のクレームへの配慮を行なって工事しているか

それでは、上記を踏まえた上で、弊社の実際の内装解体の現場でどこに気をつけながら作業を行なっているのか、ご紹介していきましょう。

今回の内装リノベーション解体の概要

こちらの現場は、先日、約1週間で施工した乃木坂のマンション内装解体現場です。

普段よく施工している2~3日で終わる内容のマンション内装解体現場ではなく、気を使いました。

共用部の養生も細かく指示がありましたし、作業員・資材・解体材の搬入出時にもルールがあり、いつものように思い通りにいかないのが今回のような現場です。

部屋の広さが100m2以上あり、解体する内容も多いですし、それに伴って発生する解体材の量も増えます。

躯体壁面を残してほぼ解体でしたので、初日に解体予定の箇所を少しずつ撤去してみて、「ボードはこの位でるな、木くずは・・・」と解体材の量をイメージしました。

そして、解体材の搬出予定を組み・産廃の車両を手配して・解体の手順を決めました。

実際の作業内容

共用部養生

まずは、搬入出路である共用部の養生からです。

共用廊下の養生は、通常はブルーロールを使用することが多いですが、今回は管理会社さんとお客様のご希望で白色のロールを使用しました。

確かにブルーロールは、いかにも工事中ですという雰囲気がありますからね・・・

エレベーター内もプラスチックベニヤで養生をしました。

塗装面やクロス仕上げの面には、普通の養生テープを使用せずにマスキングテープを使用します。

粘着力が弱い養生テープでも長期間貼っていると、テープと一緒に塗装が剥がれてしまう可能性があります。

なので、このような場合は、さらに粘着力が弱いマスキングテープを使用します。

内装材撤去

床はほとんどがカーペットとCF仕上げでした。

仕上げ材を剥がして、糊が残った箇所をスクレーパーでケレンしてキレイにしました。

造作部分の天井・間仕切壁などは、木下地にボード・クロス仕上げでした。

鋼製のスタッドや軽天下地ではなかったため、最初に想定したよりもかなり木くずの量が多かったです。

木くずは全部で約12m3程搬出しました。

4tダンプでコンパネを立てて、ギッチリ2台分積込みました。

その他は、解体ボードを約4m3・断熱材や廃プラスチック類を6m3・混合廃棄物類を約6m3搬出しました。

設備類撤去

内装材の撤去と同時進行で、キッチンや洗面台も撤去していきました。

そして、内装材の撤去が粗方終わったら、天井裏の不用なダクト類も撤去しました。

今回はエアコンの室内機・室外機の撤去も行いました。

冷媒管は残置しました。

200Vの天吊りエアコンでしたので、専門業者さんにフロンを回収して破壊処理をしてもらいました。

「フロン排出抑制法」が改正され、令和2(2020)年4月1日に施行されました。

当り前ですが、この辺りはしっかりとやっておかないと上手くありません。

室外機は屋上にあり、そのままでは運び出すことが難しかったため、フロンを回収した後に人力で運べる大きさ・重さまで細かく解体しました。

在来浴室解体

浴室はユニットバスではなく、在来浴室でした。

天井を解体して、壁面のタイルをハツリとり、床の土間コンクリートを解体しました。

床の土間コンクリートハツリ作業の際には、ちょっとしたアクシデントもありました。

給水管か排水管が破損していたからか、あるいは立上りの防水層が切れてしまっていたのか、少しずつ水が漏れてしまっていたようで、防水層に水が溜まってしまっていました。

店舗の厨房の土間コンクリートハツリの時には、たまに見かけるのですが・・・。

この水が防水層の下にいってしまったら大変です!

下の階に漏れてしまって漏水事故になってしまいます。

そのため、ハツリ作業を一時中断して、水の処理を行いました。

水の処理が終わったら、土間コンクリートハツリ作業を再開しました。

内装解体現場でも、どんなに気をつかっても、どうしても電動工具の音やハツリ作業の音はしてしまいます・・。

特にこの作業はどうしても作業音が大きくなってしまうため、住人の方からお叱りを受けるかな・・・と心配していましたが、大丈夫でした。

ダメまわり・清掃

最後に解体忘れや仕上げが終わっていないところがないかチェックしてダメまわりを行いました。

ダメまわりが完了したら、室内と共用部をしっかりと清掃して工事完了です。

管理人さんに解体工事が完了した旨をお伝えして、次の工程の業者さんに引き継ぎました。

リプロでは現地調査を必須とさせていただく理由

リプロでは正確なお見積もり算出を目指します

今回はの撤去作業は、現場の前に、トラックを停車させて作業をすることができました。

ですが、室内から外まで階段で搬出を行ったので、3人で3日間の作業時間がかかりました。

また、今回は壁の残し方にも注意が必要な現場でした。

このように、搬出経路や残す建具などによって、現場での作業時間は全然変わってきます。

この辺りも、現地調査を行うことで、正確なお見積もり算出ができるのです。

よくお問い合わせでいただくのは、

「概算でいいから、とりあえず価格出してよ」

「相場でいくらなの?」

というご依頼が多いのですが、この業界では、まず概算でなんて数字は出せません。

搬出経路が違えば、現場ごとにかかる日数・作業員の数は異なりますので、費用は大きく変わって来ます。

リプロでは現地調査で、しっかりと根拠のあるお見積もり算出に努力しております。

撤去範囲の認識の不一致で起こるトラブルを防ぐため

内装の解体のお問い合わせをいただく際には、、、

「スケルトン解体でお願いします」

「原状回復工事をお願いします」

とよくご依頼をいただきます。

ところが、この「スケルトン解体」・「原状回復」という用語の認識のあいまいさが、トラブルの多くを引き起こします。

というのは、今回のように部分撤去で残す部分があるとなると、もしスケルトンだと思って、全部解体してしまうと大変なことになってしまいます。

スケルトン解体というと、本当に何も残っていない状態にすることをスケルトン解体というのです。

意外とオーナー様自身や借主様自身、残すべきもの・撤去すべき部分や、ご自身で後付けした内装ボードなどを共有できていないことが多いのです。

いざスケルトン解体をしてみると、、、

オーナー様からは、「ここは残してくれるんじゃなかったの?」

借主様からは、「ここって撤去するはずなのになんで残っているの?」

など、施工範囲の認識の不一致から、トラブルが起こってしまうのです。

弊社では、貸主の方と借主の方との作業内容の確認は必須だと考えます。

また、原状回復工事の場合、借主の方が私たちのお客様になることが多いです。最初の状態の記憶が曖昧で、スケルトンにするように言われていると話されます。

このスケルトンという言葉が実は微妙で、私たち専門業者からしたら「スケルトン=内装材を全て撤去して躯体をむき出しする」なのです。

営業が現場調査の時点で、撤去範囲を詳しく伺うのはこのためです。

内装解体で起こる可能性のある3つのトラブルとその解決方法、店舗ごとの解体費用のイメージ、施工事例をこちらでまとめていますので、ご覧になってください。

まとめ

普段は、60m2~70m2の広さのリノベーション解体をすることが多いですが、100m2を超える広さでルールが細かい現場だといつもと勝手が違います。

頭の中のスイッチをカチッと入れ替えて、作業の進め方・段取りを組立てなければなりません。

そんな中、お客様とも上手く打合せしながら進める事が出来ましたし、管理人さんや住人の方に作業音ではご迷惑をおかけしたかと思いますが、実際にクレームを頂くことはありませんでした。

上手く出来て良かったです!

またのご依頼お待ちしております!

<パートナー企業・協力会社様募集♪>

リプロでは、現在協業していただけるパートナー企業・協力会社様を募集しております。

工務店様、設計事務所様、不動産会社様、士業様など、お気軽にご連絡いただけますと幸いでございます。

<ホテルの内装改修に伴う内装解体>

ホテルの内装解体工事の事例をこちらにまとめてありますので、気になる方はご覧ください。

<リプロの施工事例はこちらをご覧ください>